展期 Period:

2024.12.28—2025.2.9

艺术家 Artist:

策展人 Curator:

学术支持 Academic Support:

段滨 Duan Bin

主办 Host:

协办 Co-host:

言外画廊 Inward Gallery

地点 Venue:

展览介绍 Introduction:

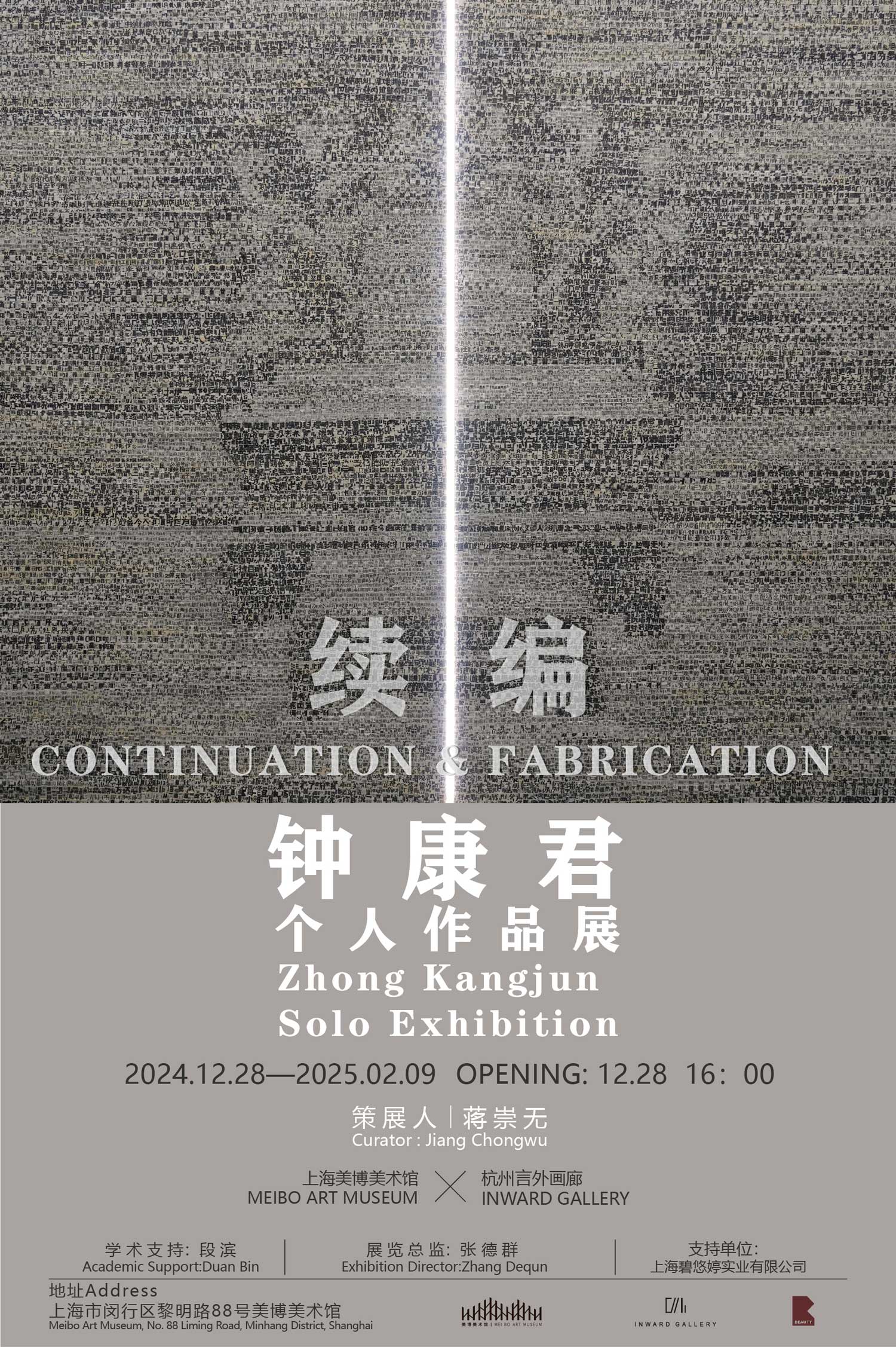

INWARD GALLERY言外画廊宣布将于2024年12月28日至2025年02月09日,在上海美博美术馆呈现青年艺术家钟康君个展[续·编],展览邀请蒋崇无老师策展及撰文,段滨老师担任学术支持,展览总监张德群老师,杭州言外画廊协办。

续·编

当代性在钟康君艺术实践中延展

蒋崇无

广州美术学院雕塑系毕业的艺术家钟康君创作实践的手法是多样的。这次展出的作品以手工编织为主。

“扫地焚香闭阁眠,簟纹如水帐如烟。”旧时,东坡居士化簟纹为诗意,将日常用品纳入审美。这是古典文人单向性阐发,文人的意趣留存纸上成为文化,而织席贩履者上不了文化的筵席。今日,钟康君采用古老的编织手法,将个人体验、文化议题、艺术思考编成具有强烈当代性指征的艺术簟纹,以飨社会。

钟康君作品第一观感强烈而摄人心魄,是一种被重构的形式力量。同时作品引人入胜之处在于极为丰富的细节和材料的文化信息。每一根繁杂而细微的经纬条都曾是各种重大信息的含聚。钟康君将这些景观社会的载体抑或尸体——过了时日的报纸、废弃的宣传广告等拆解、破坏、重新裁剪化为创作材料。此种选择和制作创作材料的过程不再是篾匠预备编席选择竹篾的过程。竹篾以及编成的竹席在编织者篾匠那里就是其本身的意含,只有在苏轼那里,将“簟”喻为“云”而成为他创作诗歌的材料。竹席和云的关系转化是苏轼的文辞手段,是诗歌的意象,是一种文化创作。苏轼用一个“如”字将“簟”和“云”产生新的“关系”。用这种新的“关系”所产生的意象去逃离具体的日常所指而成为文化。钟康君的创作过程既是编织者又是新“关系”的重组者,是篾匠和苏轼的合体。

在这些创作材料里,原本“所指”明确的信息被拆解、破坏、打碎。事实上那些明确的“所指”并未消失,只是不能再被完整阅读而起作用,它在钟康君的作品中成为一种“底色”。纵横交错的编织手法提供了混沌迷离的视觉感受,由纷繁庞杂的材料信息而积微成著的新图像,构成了作品的主体。这些出现在传媒里的政治人物形象,古代帝王的宝座,半抽象化的物品、动物表皮、书法文字以及抽象的块面等等“内容”的主体具有视觉上的模糊性和不确定性。这种不确定性是由经纬纹理锯齿的手工像素化图像和深藏在图像内部和“底色”里的无序信息的双重叠加所带来的。这是一种古老编织手法在当代性艺术创作中顺理成章的融合。这在钟康君的生活经历和艺术实践中是一种自然的生发。

钟康君1984年出生在广东湛江的乡村,父亲是泥水匠,以承包建农村住房为生,母亲有一双编织的巧手,农闲时编织一些器物售卖补贴家用。钟康君是家里六个孩子中唯一的男生,有五个妹妹。15岁的钟康君离家去80公里外的湛江市区读美术职业高中,离家时父亲对他说:“学画学好也要书法写好,否则画好了还要请别人题字”。因此高中时钟康君特别重视学习书法。19岁考入广州美术学院雕塑系,接受系统的专业训练。学生时代的作品多次获奖、早期雕塑作品入选过全国美展。亦曾以书法创作多次入围大展而被吸纳为上海书法家协会成为会员。这些生活和艺术的经历都是如今的创作的个人底色。

物力维艰的农村生活,繁华都市求学的经历以及广东乡村半宗族半行政文化、半工业半农耕文化、半自由市场和半国有计划的经济、衰减的中央政策、甚至法制的涣散这一切现实仿佛经纬交织又形成了一种远离中国行政中心天高皇帝远的不确定的疏离感。这种疏离感具有一定的去中心化特征,但并非文化当代性中的去中心化。当代性的去中心化是个人主体意识的主动选择,而这仅仅是客观的社会现实现象。在强大的现实操控者面前,民众个体不过是“他者”。绝大多数民众并不因为共生在当代这根时间线上而具有当代性的精神特征。然而具有独立思考并用生活方式的个人表达为当代性的个体方能称之为当代人,而如果他是艺术家并创作出具有如此特征作品的方能称之为当代艺术家。钟康君正是这样的当代艺术家。如果钟康君不曾读美术学院而赓续父母的手艺成为一名工匠,把个人的精神性表达从他的工作中抽离,其工作价值只是工具化而已。而钟康君一方面遗传了父母的超强动手能力同时又通过不断学习逐步建立起了独立思考和自主表达的精神,从而彻底摆脱了手艺工具化的枷锁,而让手艺为自己的精神创造服务。这不仅体现在钟康君的作品里,更体现在他的生活方式中,自美院毕业以来,就成为了自由艺术家,创作之余做些临时性的工作为生,而非工作之余从事创作。在最大程度上保持着创作的自主性和独立性,以精神表达为生活的第一要务,因为在产能过剩,物质丰富的当今,只要不屑于景观化社会的消费价值观,底限度生存并不困难。这或许是当今中国尚能存活当代性艺术的条件基础。

钟康君独立创作初期作品“城”(2007年)带有明确的现代主义特征,作品宏大而强烈,对高歌猛进的城市建设的社会现实独具批判性。20年来的创作历程,早期也积极参与主流展览。经过生活的洗礼,思索与实践的深入,创作逐步转向当代性和个人化的表达,主动与主流保持距离。自启动编织系列作品创作以来,钟康君更加在意艺术创作内化的需求,生活上也逐步减少参与外部的艺术活动的链接,与艺术的权力中心保持一定的疏离,从而越发能在艺术创作中体味自足。一方面把与生俱来的手工编织工作当作日常的劳作,这是钟康君流淌在血液里的劳作基因。一方面又把社会问题纳入精神性思考,将社会的纷繁用艺术消解,重新化为混沌又模糊不定却意味深长的作品返还给社会。

钟康君的生活和艺术既合于老子所谓:“善为之士,微妙玄通,深不可测。”的不确定性。又合于消解中心权力,多元并存的当代性。